Cómo armó Chile el Tratado de Ancón

La mejor manera de saber cómo es que se fraguó el llamado Tratado de Ancón es leer a un historiador chileno como Gonzalo Bulnes. Toda la astucia del vencedor y las surtidas miserias del vencido concurrieron para lograrlo.

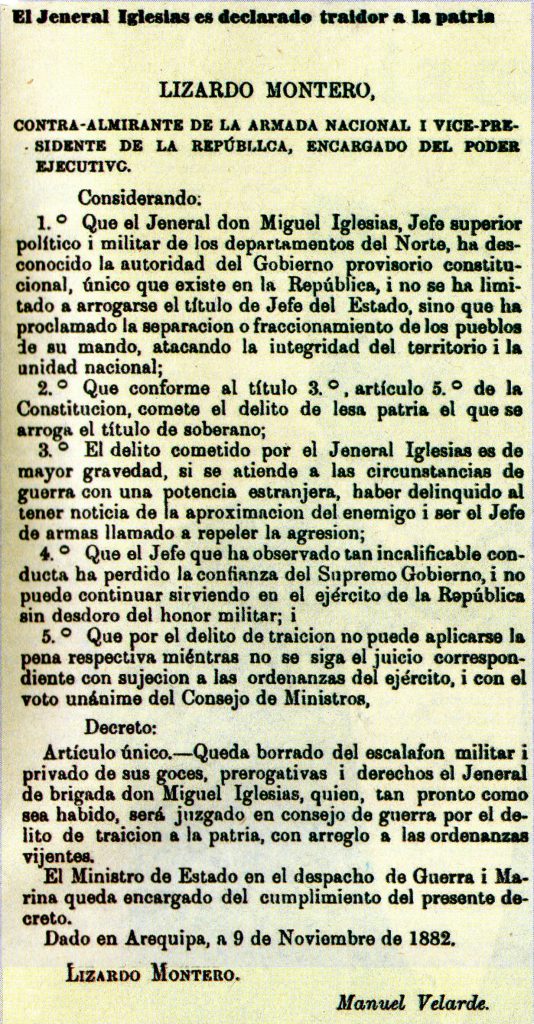

Lizardo Montero declara traidor a Iglesias el 9 de noviembre de 1882.

Novoa seguía con la mayor atención lo que ocurría en Cajamarca. En vista de la valerosa resolución de la Asamblea de aquella ciudad en favor de la paz, creyó que las negociaciones pacíficas se aproximaban y telegrafió a Santiago que se le determinasen las condiciones del Tratado en proyecto en forma concreta.

La tercera conferencia se realizó el 22 de abril de 1882. De Santiago se le contestó con demasiado laconismo (brevedad) que se limitara a pedir la cesión o compra de los territorios situados al sur del Sama (Tacna) a cambio de una indemnización en dinero de nueve millones de pesos.

Novoa no estimó esto bastante. Iba a ponerse al habla con Castro Zaldívar con quien hasta entonces no había tenido relaciones directas sino por un intermediario que, según ciertas referencias, debió ser don Rufino Torrico, el exalcalde de Lima en la fecha de la ocupación.

Había llegado el momento de tratar el asunto a fondo, y para eso necesitaba tener en manos concretamente las condiciones definitivas, lo que lo hizo insistir en que se le precisase, con toda puntualidad, detalle muy propio de su modo de proceder. En el curso de esta difícil negociación no dio ningún paso en que tuviera que retractarse o que retirar una palabra.

A esa consulta se le contestó de Santiago con la enumeración de las siguientes condiciones de paz:

a) Entrega incondicional de Tarapaca.

b) Venta de Tacna y Arica en diez millones de pesos.

c) Declaración de que los territorios cedidos o vendidos no reconocían deuda.

d) Arreglos comerciales e indemnización a los chilenos de los perjuicios sufridos por las medidas adoptadas contra ellos por el gobierno del Perú.

El tercer punto, el marcado con la letra c, exige una explicación por haber sido muy discutido dentro y fuera de Sudamérica.

La deuda pública del Perú representada en bonos fluctuaba por capital e intereses entre 50 y 60 millones de libras esterlinas. La suma exacta no se conocía. Además existían muchas otras obligaciones sueltas que eran un verdadero caos, como era el crédito de Dreyfus, que Piérola había liquidado en favor de estos en cerca de 4 millones de libras esterlinas, a pesar de que en el país se aseguraba con muy buenas razones que esa firma en vez de acreedora era deudora del fisco peruano por gruesas cantidades.

Los primeros 50 o 60 millones de libras tenían una justicia indiscutible. Eran el valor de los empréstitos contratados en Europa con la garantía de los guanos. Sus propietarios eran los bondholders o dueños de los bonos.

El gobierno chileno había reconocido el derecho de estos bondholders a ser pagados con el guano en una forma equitativa. En la venta de un millón de toneladas de esa sustancia hecha el año anterior, cifra estimada como el total existente en los depósitos conocidos, la utilidad se repartía por mitad, entre él y los poseedores de los títulos de la deuda.

Los tenedores del bono (Bondholders) que representaban créditos por 26 millones de libras esterlinas próximamente se acogieron a ese arreglo que contenía esta disposición fundamental:

Que Chile no calificaría la legitimidad de los cupones, ni el derecho preferente de los empréstitos, ni la deuda de Dreyfus, ni cualquiera otra sino que para tener opción a las utilidades del guano los interesados o en su defecto el gobierno de Chile nombrarían un tribunal arbitral europeo, el cual resolvería toda alegación a ese respecto, y el 50% de la utilidad del guano se depositaría en el Banco de Londres consignado a dicho tribunal.

De ese modo Chile reconocía el derecho de los tenedores de bonos al guano existente o ya descubierto, y a pagarse hasta donde alcanzara la utilidad de la venta, desligando su responsabilidad del posible saldo insoluto.

La obligación que Chile se había impuesto voluntariamente era limitada; concluía con el guano de los depósitos conocidos, y no se sustituía en la deuda pública del Perú que era un caos indescifrable, fruto de medio siglo de mala administración.

Sobre esta sustancial diferencia se hizo mucho hincapié en los preliminares del Tratado de paz.

Había sido una de las causas de la ruptura de las negociaciones de García Calderón con Logan, y ahora se volverá a discutir con acaloramiento entre los agentes de Iglesias y Novoa.

El decreto que había dispuesto esta forma de pago era de 9 de febrero de 1882.

En cuanto al salitre, Chile había declarado que no reconocería otra deuda respecto de él que la proveniente del intento de compra de los establecimientos salitrales que hizo Pardo en 1873, con cuyo motivo había emitido obligaciones hipotecarias de las mismas propiedades, conocidas con el nombre de certificados.

Se allanaba a devolver las propiedades a los dueños de esos títulos o a pagarles su valor con el producto del remate de las salitreras hipotecadas. (Decreto de 28 de marzo de 1882). Conviene tener presente estos decretos porque se incorporaron en el Tratado de Ancón.

Chile se había colocado en una situación de justicia al proceder en esa forma con los acreedores del guano y el salitre. En cuanto a la responsabilidad del total de la deuda peruana, no tenía por qué aceptarla, desde que ella pesaba sobre todo el Perú y no solamente sobre aquella parte de territorio que recibiría a título de indemnización de guerra.

Este era el significado de la tercera condición impuesta al general Iglesias, al decir que los territorios cedidos no reconocían deuda. Esta se radicaba en las obligaciones contraídas en esos decretos.

En cuanto a las islas de Lobos de donde en parte se extraía el millón de toneladas vendidas, Chile declaraba que las devolvería al Perú a la terminación de esa entrega, así como también se allanaba a ceder a este desde luego la utilidad que le correspondía por ese negocio.

Estas fueron las condiciones de paz transmitidas a Novoa, en respuesta a su segunda consulta para que las hiciese suscribir privadamente por Iglesias antes de contraer el compromiso de reconocerlo como presidente del Perú, si conseguía constituirse en forma de dar condiciones de seriedad al Tratado que se proponía celebrar.

Santa María autorizó poco después a Novoa a modificar la forma de la venta de Tacna y Arica, no el fondo; la forma le preocupó siempre poco. Que por uno u otro camino se consagrase la incorporación a Chile de esos territorios para poder desarrollar después su política en Bolivia era lo único que le importaba.

El modo de obtenerlo le era indiferente. La modificación que ahora autorizaba era que se dijera en el Tratado que, excediendo en diez millones de pesos el valor de los territorios que se cedían a la indemnización exigida, Chile devolvería esa suma al Perú.

Cuando Novoa recibió la respuesta de Santiago entregó a Castro Zaldívar las condiciones de la paz en un documento sin firma, dictado por él, pero copiado por otra mano para no comprometer con ese detalle su carácter oficial.

Iglesias aceptó lo relativo a Tacna y Arica y rechazó lo de la deuda peruana con una energía inquebrantable. Le abrumaba la idea de que el Perú, privado de su riqueza fácil, quedase oprimido con una responsabilidad que no podría satisfacer.

“Marzo 3 de 1883. Yo no firmaré, le contestó a Castro Zaldívar, un tratado en que no se arregle definitivamente la cancelación o el servicio de la deuda externa peruana. Con esa deuda nos quedaría un cáncer incurable”.

Y como hombre poco versado en negocios encontraba injustificada esa exigencia creyendo que Chile podía adquirir en Europa esas obligaciones a vil precio, sin darse cuenta de que bastaría que el olfato finísimo de la especulación sospechara quién era el comprador para que esos bonos subiesen a la par.

Y dominado por el temor de esa enorme deuda envió a Castro Zaldívar una contra proposición aceptando todo el cuerpo de las condiciones menos esa.

¿Qué más quiere Chile?, se preguntaba.

“Queda con el monopolio universal del guano y el salitre, con la llave del comercio boliviano y puede adquirir en Europa a muy bajo tipo los bonos de nuestra deuda: ¿Qué más desea para su gloria y provecho?”.

Esa resolución habría sido un tropiezo insalvable. Nadie en Chile y menos que nadie Santa María asignaba a Tarapacá el valor de la gran deuda peruana. Nadie preveía el futuro del salitre. Hasta entonces había producido una renta fiscal escasa y se le consideraba como un artículo subalterno respecto de su rival: el guano.

Santa María estaba tan persuadido de que esa cifra de 50 a 60 millones de libras esterlinas superaba el valor de Tarapacá que habría preferido cien veces dejar la guerra sin solución antes que suscribir un compromiso semejante.

Con esa exigencia la paz se alejaba a inmensa distancia. Pero como el contra proyecto de Iglesias y su carta de instrucciones no fueron conocidos de Novoa sino en las conferencias de fines de marzo, en Santiago se siguió creyendo que la negociación se desarrollaba sin tropiezos, y por la inversa un inmenso pesimismo dominó a los negociadores peruanos.

En esas circunstancias se embarcaron de regreso a su patria Lavalle y Aramburú. Lavalle ignoró hasta su llegada a Lima la grave resolución de Iglesias. Pero aun sin eso otros temores lo asaltaban.

Antes de tomar el vapor visitó en Valparaíso a Santa María, su antiguo amigo de épocas más felices, quien le manifestó con toda crudeza, al investido ya del carácter de negociador oficial, el pliego de condiciones y la resolución de no ceder en punto alguno de ellas.

Dada la autoridad de su interlocutor, Lavalle consideró eso como un ultimátum, que no era susceptible de modificación ni aun de discusión. Habló con Santa María sobre Tacna y Arica y se reveló dispuesto a cederlos antes que a venderlos, reconociendo que en este punto su opinión difería de la de los expatriados en Chile, en quienes había hecho fuerza el consejo de Logan de ajustarse al procedimiento de la venta.

Este punto había sido discutido latamente entre los desterrados peruanos que formaban la parte directiva del partido civilista. No dudaban que Tacna y Arica estaban perdidas para el Perú. Lo que se debatía era la forma de cesión.

Los unos, el mayor número, preferían la venta lisa y llana a cambio de diez millones de pesos.

Otros sostenían que la venta no debía aceptarse en ningún caso porque daba a Chile título perfecto, e impedía toda expectativa de reivindicación en el futuro. Lavalle era de este número.

Y tan convencido se mostraba de que en una forma u otra esos territorios cambiarían de soberanía que le preguntó a Santa María si se los cedería a Bolivia, a lo cual aquel no le contestó.

En la conversación aludida Lavalle quiso saber qué parte de la deuda peruana reconocería Chile en el Tratado. Santa María le contestó que ninguna. Enseguida expresó el deseo de que a las conferencias de paz asistiera un delegado de Bolivia, lo cual también le fue negado.

Viendo cerradas todas las puertas, Lavalle le pidió que reanudara la negociación con García Calderón que tenía tras de sí un partido poderoso, lo cual le declaró Santa María que era imposible.

Y para evitar toda falsa expectativa este le expresó que si no se encontraba dispuesto a aceptar todas las condiciones que le había indicado no valía la pena seguir hablando de paz, lo que equivalía a decirle que en tal caso su viaje no tenía objeto.

Bajo esta impresión se embarcó Lavalle para el Callao a donde llegó el 1° de marzo.

Si fuera posible penetrar en su mentalidad en las horas silenciosas del vapor asistiríamos a la lucha desesperada de un alma sacudida por las más crueles dudas. Comprendía la necesidad impostergable de la paz.

El Perú se moría negándose a someterse a la dura ley de los acontecimientos. No le quedaba nada que echar en la hoguera para alimentar la guerra. Había querido destruir a Chile, y el destino adverso se había vuelto contra él.

Su aliada que compartía los deberes del Tratado secreto nada hacía por salvarlo, y no habría podido hacerlo aun queriéndolo.

Es indudable que muchos remordimientos cruzaron por el espíritu atormentado de Lavalle. Sabía que iba a jugar su nombre en una partida perdida, pero el sacrificio personal no le amedrentaba, no así el escribir una obra fugitiva y efímera a costa de su honor y del de Iglesias.

Un tratado como el expuesto por Santa María, se decía, puede suscribirlo quien tenga una fuerte base de opinión. Iglesias no la tiene.

Si el civilismo se hace a un lado para no asumir la responsabilidad de lo inevitable, que él provocó, como lo atestiguaba la actitud de García Calderón y la reciente de García y García, ¿quién le dará consistencia y estabilidad al tratado que se firme?

No será el pierolismo, porque su jefe le había declarado a Godoy en Nueva York que la cláusula de la deuda no sería aceptada por él ni por los suyos.

Luego el tratado ya rechazado por los caudillos que representaban casi la totalidad de la opinión política del Perú no tendría existencia sino a la sombra de las bayonetas enemigas, y sería barrido por un viento huracanado de indignación tan luego como abandonasen las playas peruanas.

No es posible, se repetía Lavalle, suscribir el Tratado que se ha presentado a Iglesias. No tendría duración. Hay que obtener algo que mejore las condiciones rechazadas anteriormente. Antes que eso es preferible no hacer nada.

Con esta resolución desembarcó en el Callao y comunicó su desencanto a Iglesias.

“Mis impresiones no son buenas (sic), le decía, y me parece harto difícil, imposible quizás, de que podamos arribar a nada provechoso o conveniente para nuestro desgraciado país”.

Iglesias se alarmó extraordinariamente al recibir esta carta, que estimó como un aviso anticipado de renuncia. Comprendió lo que no le decía, lo que se percibía entre líneas, y creyendo probablemente que esa actitud de Lavalle provenía de su resolución sobre la deuda la revocó y en el tono más doloroso le contestó pidiéndole que no lo abandonara, que suscribiese todo lo que se le exigiera, el ultimátum íntegro, sin modificarle nada, empeñándose únicamente en suavizar las formas.

“Siento (le contestó Iglesias) que no haya podido usted ser tan amplio en sus confidencias como yo lo habría deseado”.

“**Convencido estoy, amigo mío, íntimamente convencido, de que nada, absolutamente nada ventajoso, podemos esperar de la resistencia. Es pues necesario suscribir la paz. Si demorando nuestra firma, algo, una esperanza siquiera vislumbráramos de mejorar las condiciones que la victoria decisiva impone, yo vacilaría, mas aún, me negaría rotundamente a aceptarlas.

Pero como cada día, cada hora que transcurra de estúpida resistencia da a Chile pretexto para reduplicar sus imposiciones, creo sinceramente honrado, patriótico, valeroso y noble aceptar inmediatamente sus tratados. Comprendo la mala impresión de que Usted se siente poseído no esperando nada razonable de parte de Chile*”.

“Yo, a nombre del Perú, encomiendo a la diplomacia desvelarse, agotar sus recursos, para suavizar siquiera en la forma nuestra desventura, pero, créalo usted, resuelto estoy a no demorar un minuto, sean cuales fueren los sacrificios, la devolución de la paz a nuestra patria que agoniza.”

“Queda usted especialmente autorizado para firmar a mi nombre lo que Chile imponga en ultimátum, porque la salvación del Perú así lo exige. Pase usted, si es necesario, por el reconocimiento por nuestra parte de la deuda externa”.

“Mucho sentiría que Usted no pensase como yo, puesto que ni hombres ni elementos materiales nos quedan para tomar otro camino. No quiero preocuparme de esto desde que lo estimo hombre de gran corazón”.

Pero a pesar de esto, Lavalle no declinaba de la resolución que había adoptado en el viaje de exigir una modificación de las condiciones enunciadas por Santa María. Así creía servir mejor a su país y a su mandatario.

Con este espíritu abordó las conferencias de paz.

No hay testimonios tan fidedignos de la actitud de Castro Zaldívar, pero se sabe que en todo procedió de acuerdo con Lavalle.

Miguel Iglesias Pino de Arce, el “líder” favorito de las tropas invasoras

José Antonio de Lavalle, diplomático que luchó por un tratado menos indigno

Parte 2:

La resolución de Santa María no era tan absoluta como puede haberlo hecho creer su conversación con aquel. Se encontraba resuelto a no ceder en cuanto a Tarapacá, en la venta de Tacna y Arica y respecto de la deuda, pero deseaba un arreglo conciliatorio dentro de ese marco a costa de cualquier sacrificio de forma.

Comprendía que la ruptura con Iglesias lo lanzaba de nuevo en lo desconocido.

Este era el ambiente en que se desarrolló la negociación. Afuera era distinto. Los civilistas deseaban el fracaso de Iglesias personificando la cuestión en él.

Consideraban la solución como el triunfo presidencial de aquel y a eso lo subordinaban todo. Tampoco era simpática para los chilenos.

El Cuartel General representado por Lynch y su círculo no era afecto a Iglesias. Lynch lo encontraba escaso de prestigio y creía preferible entenderse con Piérola o con Cáceres. No veía en Iglesias sino una buena intención desprovista de popularidad. La mayoría de la colonia chilena de Lima le hacía coro.

En Chile, en el círculo oficial, se consideraba que todo arreglo con Iglesias estaba condenado a fracasar lastimosamente. Así lo decían Aldunate, Altamirano y muchos más.

Pero Novoa sin desanimarse por eso, echó sobre sus hombros la responsabilidad de tratar con Iglesias, hasta dejarlo instalado en Lima, con el apoyo decidido de Santa María.

Réstame explicar la forma de procedimiento que adoptó Novoa para entenderse con los agentes de Cajamarca. Aceptó discutir en privado, sin reconocerlos como plenipotenciarios de un gobierno, que todavía no existía, hasta que Iglesias suscribiese las bases de la paz, y manifestase que podía responder del cumplimiento del Tratado que celebrase.

Para no comprometer su carácter oficial necesitaba no revestir lo que se conviniera con las formalidades diplomáticas, y como este punto originó una discusión ardiente, aceptó a vía de transacción que después de estar suscritas las bases por Iglesias él le enviaría una carta particular expresándole que si sobre ellas se formalizaba un arreglo definitivo lo reconocería como presidente.

Así se hizo.

La primera conferencia se celebró en Chorrillos el lunes 27 de marzo de 1883. Los interlocutores en esta y las demás fueron Novoa por Chile, Lavalle y Castro Zaldívar por el Perú. No había secretario ni se extendieron actas.

Lavalle estaba dominado por la resolución que ya se conoce. Creyó que las condiciones enviadas a Iglesias tenían el carácter de un ultimátum y que no podría siquiera discutirlas, pero como estaba resuelto a todo, inició la conferencia con una exposición sobre la necesidad de que se concediesen a Iglesias ventajas sobre el proyecto ya rechazado por García Calderón y Piérola.

Abundó en las razones expuestas anteriormente manifestando que una solución en la forma que se presentaba sería rechazada por el Perú y no tendría la menor duración.

Luego después entró a examinar las condiciones en detalle de una en una. Quiso objetar la entrega de Tarapacá. Novoa le declaró que sobre ese punto no aceptaba discusión. Lavalle se sometió y pasó a ocuparse de la 2° cláusula:

La venta de Tacna y Arica. Discurrió extensamente en contra diciendo que si el Perú podía renunciar a sus riquezas, no se allanaría a vender poblaciones nacionales.

Y como insistiera en esta idea Novoa le observó que Chile necesitaba esa zona como resguardo de la situación creada por la guerra, y que en cuanto al cambio de soberanía era lo que acontecía siempre en casos análogos.

Insistió Lavalle y la discusión tomó formas apretadas y rígidas ante la resistencia de Novoa que no se manifestaba dispuesto a ceder en nada de lo que constituía la esencia de sus instrucciones.

Lavalle hacía argumentos de sentimiento presentando la venta de los territorios algo así como un comercio de hombres, de ciudadanos de un país por su propio gobierno.

Como el debate se extremara y Lavalle manifestase que aunque reconocía que esos territorios estaban destinados a ser de Chile de todos modos, deseaba encubrir la forma de la cesión para salvar las susceptibilidades nacionales, propuso un plebiscito a diez años, a ciencia cierta de que al fin de ese término el plebiscito diría lo que deseara Chile, y pidió a Novoa que consultase la idea a Santiago.

Novoa le escribió al presidente a raíz de la conferencia:

“Novoa a Santa María. Marzo 28 de 1883. Ayer estuvieron conmigo Lavalle y Castro Zaldívar y después de una larga conferencia arribó el primero a las dos proposiciones que consigna el cablegrama que te he enviado hoy. Se manifiestan persuadidos de que Tacna y Arica tarde o más temprano están perdidas para el Perú, pero no se atreven a declarar que ceden esos territorios mucho menos que los venden porque el pueblo no toleraría a un gobierno que tal hiciese.”

Entre tanto, me agregaba Lavalle: las masas se fascinarían con la idea de que aquellos parajes no estaban cedidos y podían reputarse (evaluar) peruanos, sin advertir que el plebiscito dentro de diez años diría lo que el gobierno de Chile quisiera que dijese*”.

Lo mismo en sustancia le refirió Lavalle a Iglesias. En carta de igual fecha de la anterior, 28 de marzo, le daba cuenta de la conferencia, así:

“Discutí la necesidad o la conveniencia para Chile de obtener esas provincias (Tacna y Arica) y por último le demostré (a Novoa) que para todo podían admitirse fórmulas que sin alterar la esencia de las cosas salvasen todas las susceptibilidades”.

Tocó su turno al artículo 3° de las proposiciones de paz, el relativo a la deuda peruana. Lavalle pretendió que Chile se subrogase en esa deuda y se obligase a satisfacerla con el 50% del producto del guano conocido y del salitre, condición que con sólo enunciarse condenaba la negociación a su fracaso definitivo.

Como debe suponerse, Novoa rechazó perentoriamente esta segunda exigencia, a pesar de los insistentes argumentos de Lavalle fundados en que era un caso de honor para el Perú no burlar a sus acreedores extranjeros, y como un medio de apremio le mostró aquella carta de Iglesias, escrita a Castro Zaldívar, declarándole que no suscribiría jamás un tratado con el no reconocimiento de la deuda, pero tuvo buen cuidado de no presentarle la segunda en que les suplicaba que aceptasen todo.

Refiere Lavalle que al leerla, Novoa se “impresionó visiblemente”. Debió ser así, porque se encontraba entre soluciones inconciliables: Iglesias que ponía esa condición sine qua non para aceptar las bases y Santa María que exigía todo lo contrario en la misma forma. Como no pudieran ponerse de acuerdo convinieron en consultar este punto a Santiago por telégrafo junto con el de Tacna y Arica.

De la respuesta de Santiago se dio cuenta en la conferencia siguiente.

Iglesias se manifestó complacido de la expectativa que creaba esa consulta respecto de la deuda y de la que dejaba en duda aparente la suerte de Tacna y Arica.

Contestándole a Lavalle lo felicitaba:

“Iglesias a Lavalle. Abril 8 de 1883. La cuestión tal cual la ha propuesto usted al señor Novoa y desarrollándola con el tino y habilidad que le caracteriza, además que puede producir buenos resultados, salva toda responsabilidad (susceptibilidad?) ulterior. Lo saluda y felicita su amigo y condiscípulo**”.

La segunda conferencia se celebró en Chorrillos como la anterior. La inició Novoa diciendo que estaba autorizado por telegrama de su gobierno para sustituir la venta de Tacna y Arica o su cesión lisa y llana por un plebiscito a diez años.

Santa María aceptaba por la misma razón expresada por Lavalle de que ese plazo no modificaba el fondo de las cosas, y además porque Aldunate había ofrecido ese procedimiento a García Calderón por medio de Logan.

“Santa María a Novoa. Abril 3 de 1883. Las indicaciones de Iglesias que me has comunicado por telégrafo son de todo punto inaceptables en su segunda parte (deuda pública).

La primera (el plebiscito). Fue aquí idea nuestra sugerida a Logan cuando se entendía con Calderón, y rechazada por este por motivos que no recuerdo en este momento. Si ahora se nos presenta como idea peruana la acogemos en el acto en la forma que telegráficamente te he expresado, porque es evidente que después de una posesión de diez o quince años apenas habría en Tacna cosa alguna que no fuera chilena, etc. El plebiscito sería casi innecesario; el resultado estaba escrito de atrás con caracteres muy pronunciados**”.

Ocuparon la discusión en esa conferencia los puntos siguientes todos propuestos por los agentes peruanos:

1° Insistencia de estos para que Chile se obligase a pagar a los acreedores del Perú (prescindiendo del tribunal arbitral creado en el decreto del gobierno de Chile de 9 de febrero de 1882) el 50% de la utilidad del guano hasta la extinción de este abono o de la deuda. Se abandonaba la anterior exigencia respecto del salitre.

2° Que Chile pagara al Perú por Tacna y Arica, después del voto plebiscitario, 10 millones de pesos. Lo del dinero no se había mencionado en la conferencia anterior.

3° El reconocimiento de Iglesias y la desocupación de Lima y Callao. Fijar de común acuerdo los lugares que ocuparía el ejército chileno hasta la ratificación del Tratado por una asamblea peruana. El pago del ejército sería de cuenta del Perú.

4° Exigencia de que Novoa suscribiese las bases de paz o con los representantes de Iglesias o con él mismo. Novoa se mantuvo en sus instrucciones negándose a acceder a esas exigencias.

Cada punto fue extensamente discutido. Lavalle y Castro Zaldívar alegaban respecto del primero que no importaba sino reconocer lo que ya se practicaba, a lo cual replicaba Novoa que lo que se hacía se seguiría haciendo, pero sin derogar ese tribunal de árbitros que sustraía a su gobierno de la obligación peligrosísima de reconocer las indefinidas deudas peruanas.

También fue tema de sostenido debate lo relativo a Tacna y Arica. Novoa alegaba que no se conciliaba con el plebiscito pagar el voto popular, y Lavalle le replicaba que el Perú no podía sacrificar los diez millones que ya se le habían ofrecido.

Sobre los otros puntos Novoa opuso una negativa formal, pero como los peruanos lo instasen a consultar a Santiago quedó de hacerlo.

Con esto se terminó esa segunda reunión, dejando en Lavalle la impresión de que Novoa quería ganar tiempo y que no pensaba seriamente en la paz, y así se lo escribió a Santa María quejándose, y a su antiguo amigo don Ambrosio Montt.

Lavalle no había penetrado el carácter de Novoa. Le había oído a Santa María en la visita que le hizo en Valparaíso que tenía poderes amplios para ajustar un Tratado bajo ciertas bases, y ahora se detenía ante cada dificultad recurriendo en consulta al cable.

Novoa salió también molesto de esta conferencia considerando que era pretensión insólita de los representantes de un hombre sin popularidad, sin erario y con 400 soldados por todo ejército el provocar cada día nuevas exigencias, e insinuó su disgusto en el telegrama que dirigió a Santiago.

De Santiago se le contestó a Novoa así:

Sobre lo relativo al pago de los acreedores el gobierno mantenía lo resuelto en el decreto de 9 de febrero de 1882, obligándose a seguirles pagando igual suma, o sea el 50% de la utilidad líquida sobre todo el guano que hubiera en los yacimientos conocidos, no en los que se descubrieran, resolución justa porque la hipoteca alegada no podía fundarse en cosas no existentes a la fecha de los contratos.

Respecto del pago por Chile de diez millones de pesos a la expiración del plazo, se aceptaba bajo condición de reciprocidad, de modo que la adquisición de esos territorios importase una compra para uno y otro país alternativamente. Negativa de aceptar la desocupación de Lima y Callao, y que Novoa suscribiese el convenio.

En el telegrama de Novoa dando cuenta de la petición peruana de que Chile pagase los millones después de practicado el plebiscito decía:

“Yo les manifesté la sorpresa que tal petición me causaba, puesto que si se había ofrecido dinero por aquel territorio, era como precio de compra y no se comprendería cómo se hubiera exigido para el caso de plebiscito, desde que ni nosotros íbamos a comprar el voto popular ni lo que este nos diese daba título al gobierno del Perú para pedirnos dinero”.

Santa María, que llevaba el hilo de la negociación, le explicaba a Novoa en forma confidencial la razón por la cual aceptaba pagar esos diez millones a pesar de haberse adoptado la base del plebiscito.

“*Santa María a Novoa. Abril 13 de 1883. Voy al primer telegrama donde anuncias las proposiciones o modificaciones de Iglesias: la que si el resultado del plebiscito nos fuese favorable, pagaríamos siempre los diez millones ofrecidos en compra. Exactas son las observaciones que tú has hecho, pues si la voluntad popular declara que Tacna y Arica deben ser chilenas, ¿a título de qué y por qué habríamos de dar diez millones? La cesión tiene en este caso un origen muy calificado y respetable.

Pero debemos, a pesar de esto en que habremos de insistir cuanto sea posible, tomar las cosas como son. Ellos pueden decirnos: inventamos un plebiscito en las condiciones propuestas, para salvar, únicamente, las asperezas de la venta, y para lograr por este medio que el Tratado sea aceptado.

De otro modo no sería posible la cesión. Pues bien, si el plebiscito no es más que un rodeo, una invención para disimular la venta no hay razón para que se excuse el pago de la cantidad ofrecida, desde que es seguro que el plebiscito efectuado dentro de diez años va a dar a Chile los lugares que hoy disputa al Perú. Esta observación es exacta, no lo neguemos. El plebiscito es arbitrio para disimular una cesión o una compra que desnuda y franca embarazaría hoy la paz**”.

Objetaron los peruanos la reciprocidad que exigía Santiago, sosteniendo que el Perú no debía obligarse a pagar nada por algo que le pertenecía, manteniéndose Novoa firmemente en el terreno de sus instrucciones.

Lavalle le argumentó haciéndole notar la inverosimilitud del caso, lo improbable de que el Perú tuviese que pagar esa suma, porque Tacna y Arica resolverían lo que Chile quisiera, lo cual provocó esta respuesta de Aldunate:

“El hecho de que esta hipótesis sea remota e improbable no es razón para no contemplarla en un tratado. Podrá usted demostrar fácilmente a los negociadores peruanos que la inverosimilitud de la hipótesis debería ser causa de que no se la resistiese inmotivadamente”.

Se habló del dominio futuro de las islas de Lobos.

Como ya se sabe, Chile no había pretendido conservarlas sino cumplir el contrato pendiente sobre el millón de toneladas de guano y enseguida devolverlas, de modo que este punto no ofreció dificultad.

Lavalle y Castro Zaldívar, o porque consideraran la discusión agotada, o porque percibiesen el cansancio y visible disgusto de Novoa, se dieron por satisfechos y convinieron en reunirse por última vez para redactar el memorial que debía suscribir Iglesias.

En la cuarta conferencia, del 3 de mayo, se dio forma a lo convenido en el siguiente documento que se entregó al coronel Salmón para que lo llevase a Cajamarca donde estaba Iglesias, el cual lo devolvió firmado en un pliego con las armas del Perú.

Decía así:

“**Protocolo preliminar. Yo me comprometo formal y solemnemente a celebrar con la República de Chile un Tratado de paz, tan pronto como el ministro Plenipotenciario de ese país me reconozca a nombre de su gobierno como Presidente del Perú, bajo las condiciones siguientes:

1° Cesión en favor de Chile, perpetua e incondicional, del departamento de Tarapacá, esto es por el norte hasta la quebrada de Camarones, pasando ese territorio en consecuencia bajo la soberanía absoluta de Chile.

2° Los territorios de Tacna y Arica, en posesión de Chile, serán sometidos a la legislación y autoridades de Chile, durante diez años, a partir del día que se verifique el Tratado de paz. Expirado este plazo, se convocará un plebiscito que decidirá a voto popular si esos territorios permanecerán bajo la soberanía de Chile o si volverán a la del Perú.

Aquel de los dos países a favor del cual quedarán anexados definitivamente pagará al otro diez millones de pesos moneda chilena de plata o soles peruanos de ley igual a aquellos. Un protocolo especial establecerá la forma bajo la cual deberá tener lugar el plebiscito y la época en que deberán pagarse los diez millones por el país que permanecerá dueño de Tacna y Arica.

3° El gobierno de Chile se obliga a cumplir legalmente el contrato celebrado sobre el guano y los decretos sobre guano de 9 de febrero de 1882 y sobre los salitres de 20 de marzo del mismo año, haciendo las siguientes declaraciones:

El citado decreto de 9 de febrero de 1882 ordena la venta de un millón de toneladas de guano y el artículo 13 establece que el precio neto del guano, deducidos los gastos de extracción, ensayes, pesada, carguío, sueldo de empleados que deben vigilar esas diversas operaciones y todos los gastos ocasionados hasta que la materia esté ensacada y puesta a bordo del buque cargador, se distribuirá por iguales partes entre el gobierno de Chile y los acreedores del gobierno del Perú; dichos títulos quedan garantizados por esta sustancia.

El gobierno de Chile declara además que terminada la venta del millón de toneladas, entregará a los acreedores del Perú el 50% de su producto neto, según lo establece el artículo 13, hasta que la deuda quede extinguida o que se agoten los yacimientos de guano.

Es entendido que sólo se trata de los yacimientos que actualmente están en explotación, pues aquellos que pudieran descubrirse o explotarse más tarde en los territorios anexados pertenecerán exclusivamente a Chile, conservando este para sí todos los productos y disponiendo de ellos como le convenga.

Es igualmente entendido que los acreedores del Perú a quienes se les concede este beneficio se someterán a las reglas fijadas en el decreto de 9 de febrero. Fuera de las declaraciones consignadas en este artículo, Chile no reconoce ni por motivo de guerra, ni por algún otro motivo, ninguna deuda del Perú cualquiera que sea su naturaleza.

4° Las islas de Lobos del Norte continuarán siendo administradas por Chile hasta la conclusión del contrato de venta de un millón de toneladas de guano, cuando serán restituidas al Perú. Chile, a quien corresponde el 50% del producto neto del guano de las islas de Lobos, en conformidad con el decreto de 9 de febrero ya citado, lo cede al Perú, y comenzará a satisfacerlo a este desde el momento en que sea ratificado el presente Tratado.

5° La cuestión referente a las nuevas relaciones comerciales y las indemnizaciones debidas a los chilenos serán discutidas y resueltas posteriormente. Miguel Iglesias*”.

Esta es la historia fiel, documentada por primera vez, de las ideas fundamentales del Tratado de Ancón.

Ese Tratado tiene una letra y un espíritu que aparentemente no concuerdan entre sí. El espíritu se desprende del pensamiento claramente expresado por los negociadores en su correspondencia particular, única en que podía hacerse, porque estas conferencias fueron privadas porque Chile se negaba hasta ese momento a reconocer al general Iglesias como presidente y a sus representantes como agentes oficiales.

Pido excusas por las frecuentes citas que debilitan el interés de la relación y hasta su claridad, pero era indispensable hacerlo así por lo mismo que este punto ha sido tema de discusiones ardientes durante un tercio de siglo.

He creído necesario exhibir al lector desapasionado y justo que busque en estas páginas las enseñanzas de la verdad, las pruebas de cada aserción que avanzo, de cada palabra que digo, de manera de colocarlo a él en situación de deducir por sí mismo lo que se desprende de los documentos incontrovertibles que son y seguirán siendo la única fuente pura de investigación sobre aquellos acontecimientos.

Si algún día la importantísima documentación que ha servido de brújula a mi pluma ha de ser consultada por alguien, no encontrará otras deducciones que hacer que las que he consignado aquí, despojándome de todo sentimiento de nacionalidad.

Puedo afirmar como fruto de este severo estudio que la exigencia de la anexión de Tarapacá se consideró como la indemnización de guerra que el Perú no podía pagar en otra forma.

Y que la compra de Tacna y Arica por diez millones fue aceptada por la Cancillería norteamericana, lanzada y patrocinada por Trescot y Logan buscando la analogía de solución con su propia historia; que esa idea no se abandonó nunca y que como solución conciliadora para hacer un servicio al gobierno del general Iglesias se aceptó la venta encubierta con un plebiscito; que así lo solicitaron Lavalle y Castro Zaldívar con la aprobación de Iglesias y en ese concepto se les concedió por el presidente de Chile.

Y para dar más relieve a este pensamiento que guiaba la pluma y la conciencia de los negociadores, el Perú reconoció a Chile el derecho de hacer imperar en Tacna y Arica, durante los diez años que duraría la indeterminación de su suerte definitiva, sus autoridades y leyes, para que realizase el plebiscito con entera libertad.

Lavalle, que tiene tanta figuración en el Tratado de paz, se manifestó contento del éxito obtenido, como de un gran triunfo de él y de Castro Zaldívar porque pudiendo suscribir todo, aun en forma de ultimátum, para lo cual estaban expresamente autorizados, habían conseguido una proposición ambigua y halagadora para el pueblo impresionable e iluso.

Lavalle era un desengañado. Había perdido la fe en su país, lo que no le impedía servirlo con toda decisión e inteligencia. Tan desencantado estaba que escribiéndole a Iglesias con la confianza a que lo autorizaba una amistad de infancia, le aconsejaba que abandonase el título de Presidente Regenerador, porque al Perú, le decía, no lo regenerará nada mientras no obtenga la unidad étnica de una sola raza y deje de ser una híbrida confusión de sangres.

Le tocó a Lavalle sacrificarse por el Perú para darle tiempo de armarse y desempeñar en Chile una comisión engañosa en 1879, antes de la declaratoria de guerra, después ser ministro de su país en el Brasil en 1881 y prisionero en Chile en 1882, y ahora volvía a la escena a servirlo venciendo ese doloroso desengaño y poniendo a su servicio toda su sagacidad y su sincero patriotismo.

Asuntos menores se resuelven calmadamente y es casi de temer que los peruanos no hagan ningún esfuerzo por salir de su presente situación. Ciertamente, el temor a un retorno del gobierno de Piérola, sustentado como está por los estratos bajos que cometieron tales atrocidades tan sólo unas noches atrás, hace que todos aquellos que poseen propiedades deseen que los chilenos prolonguen la ocupación del país hasta que las cosas se hayan calmado.

Esto es un corto relato de los acontecimientos de los últimos diez días. Tanto el señor De Vorges como yo hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para salvar a Lima y las vidas y propiedades de sus habitantes de una soldadesca salvaje como pocas, la cual es totalmente incontrolable cuando está excitada por la lucha y el trago, pero que puede ser conducida satisfactoriamente en condiciones normales.

Hemos obtenido, hasta ahora, un éxito completo en evitar que Chile cometa un crimen terrible.

Debo añadir que fuimos apoyados muy leal y generosamente por nuestros colegas de Alemania e Italia, quienes, en aras del logro de nuestro objetivo, estuvieron prestos a que el crédito fuera aparentemente nuestro.

Siento que quedaría saldada una deuda de gratitud si se pudiera hacer resaltar ante sus respectivos gobiernos la firme actitud y el generoso apoyo que nos prestaron el señor Gramatsky, ministro alemán, y el señor Viviani, ministro de Italia.

El señor De Vorges, el ministro francés, actuó admirablemente a través de todos estos trances, con el tacto de un verdadero diplomático y con una calma y valentía singulares. Debemos mucho también a nuestros jefes navales.

Estamos especialmente en deuda con el contralmirante Stirling, cuya conducta resuelta y sanos consejos no habremos de olvidar en mucho tiempo, así como con el almirante Du Petit Thouars y el comodoro Labrano.

En la grave situación en que nos vimos, no dudé en asumir toda la responsabilidad posible, ya que si me hubiera echado atrás, nadie hubiera seguido adelante. La delegación británica fue considerada el centro de operaciones, por acuerdo común de peruanos y extranjeros, y al concentrar así nuestras fuerzas pudimos cumplir nuestro objetivo.

Es aún incierto cuántas fueron las bajas sufridas por ambos ejércitos durante las batallas del 13 y el 15. Se supone que los chilenos perdieron unos 2,500 hombres en la primera y 3,000 en la segunda batalla, mientras se dice que los peruanos perdieron 4,000 hombres en la primera contienda y relativamente pocos durante la última, ya que estaban protegidos por trincheras y muros con troneras y no dieron muchas oportunidades a que los chilenos los mataran, porque huyeron antes de que estos pudieran acercarse.

Spencer St. John

Luis Milón Duarte Ramos, hacendado que colaboró con los chilenos

Luis Milón Duarte Ramos: como hacendado del Valle del Mantaro, Duarte integró el Batallón Concepción de la Guardia Nacional y peleó en la Batalla de Miraflores. Tras la caída de Lima adoptó una actitud derrotista y comenzó a entenderse con el enemigo chileno. Fue nombrado por Miguel Iglesias como Jefe Superior de los Departamentos del Centro, cargo desde el cual se esforzó en lograr abatir o capturar al General Cáceres. Acompañó como guía y asesor a la División Arriagada en la persecución contra el Héroe de la Breña. Según el chileno Arriagada, “interesado el señor Duarte en nuestro buen suceso, ponía de su parte cuanto empeño era posible para adquirir datos convenientes y seguros sobre el paradero e intenciones de Cáceres”. (Ahumada 1891, VIII: 486)

Enlaces externos:

es.wikipedia.org

Compilado, ilustrado y editado por:

Ricardo Cuya-Vera de Calidad Integral

Divulgador de la memoria de Miguel Grau Seminario.