Perú: gobiernos corrompidos y sin dinero

Al día siguiente de ese editorial del “Times”; el parlamentario S. Williamson de la Cámara de los Comunes, escribió esta cómplice carta al editor del mencionado periódico.

Señor editor:

He leído con vivo interés el editorial del Times de hoy relativo a la gran hazaña de Chile en la guerra con el Perú y a los probables resultados de sus victorias decisivas. Simpatizo con su artículo en general, mas no enteramente. Con sinceridad espero que los conquistadores sepan dar a sus conquistas el sello de la clemencia y la moderación. Juzgando por lo que sé del carácter nacional de los chilenos (habiendo vivido entre ellos por muchos años y teniendo todavía íntimas relaciones con su país), estoy plenamente convencido de que el amor de conquista no es el motor principal de su vida nacional.

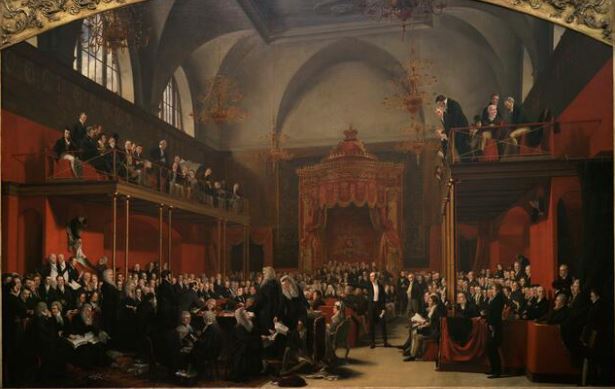

La Cámara de los Comunes de Inglaterra en 1893

Pero siendo este el caso, estoy muy lejos de esperar, con Ud. que Chile no busque compensación territorial. ¿De qué otra manera puede Chile esperar recibir compensación de gobiernos corrompidos y sin dinero, tales como aquellos que por muchos años han gobernado el Perú, en pago de sus enormes sacrificios en la guerra que se ha visto obligado a hacer por la perfidia de aquellos que ahora se encuentran tan ignominiosanente (vergonzosamente) derrotados?

Hay otras razones poderosas para sostener que el desierto de Atacama, a lo menos hasta Arica, debe pertenecer a Chile. Esta región era, hasta épocas modernas, lo que se puede llamar un país sin dueños (no man’s land), un desierto árido y sin producciones. El desarrollo de los depósitos de salitre y otras importantes industrias mineras han cambiado por completo la importancia nacional del desierto. Aunque bajo la soberanía de Bolivia y del Perú, es un hecho que la industria del salitre y las importantes minas de Caracoles han sido casi exclusivamente desarrolladas por chilenos. La gran mayoría de habitantes eran chilenos, y esta región desierta depende de Chile en lo relativo al consumo de hombres y animales. Estas son importantes consideraciones que dan más peso a la necesidad ahora impuesta a Chile de insistir en la compensación territorial como el único medio de recompensar a su pueblo, a lo menos en parte, por sus heroicos y enormes sacrificios.

Aunque no enteramente perfecta, Chile ha sido comparativamente una república modelo en la costa del Pacífico. Sus hombres de Estado han sido animados por el patriotismo y han desdeñado toda tentativa de corrupción. Sus administraciones han sido probas e instruidas. Espero, por consiguiente, que los frutos de todos sus esfuerzos para asegurar el orden constitucional en su gobierno y para avanzar en el progreso moral y material (no habiendo sido nunca carcomido por la anarquía y corrupción que ha caracterizado a las repúblicas vecinas) serán más asegurados por las grandes victorias ahora obtenidas.

Mi esperanza es que en lo futuro el influjo de Chile será más y más pronunciado en toda la costa del Pacífico en favor de la libertad y del adelanto moral y material. Para estos grandes fines, fuera de los derechos de estricta justicia, estoy convencido de que la compensación territorial antedicha es un importante elemento.

De Ud. atento y seguro servidor.

Cámara de los comunes, enero 22, 1881

S. WILLIAMSON.

Análisis Histórico: La Realidad detrás de la “Clemencia”

Si el remitente, S. WILLIAMSON, ensalza “clemencia y moderación”, los hechos documentados en enero de 1881 y durante la ocupación muestran una realidad muy diferente. No se trata de descalificar un pueblo entero, sino de evidenciar actos concretos de las fuerzas militares chilenas y órdenes de su alto mando.

1. Incendio y saqueo de Chorrillos y Barranco

Tras las batallas de San Juan y Chorrillos, parte de las tropas chilenas saqueó e incendió el balneario de Chorrillos y el vecino Barranco, causando muertes entre la población civil. La propia historiografía y recopilaciones públicas lo registran, mencionando además fuego naval para facilitar la ocupación de la zona urbana, lo que desmiente cualquier imagen de “moderación”.

2. “Contribuciones” y destrucción económica

En la Expedición Lynch por la costa norte del Perú (septiembre a noviembre de 1880), se impusieron cupos a haciendas y puertos. Cuando no se pagaba, se procedía a destruir ingenios, ferrocarriles e instalaciones fiscales, dejando una estela de ruina deliberada como método de guerra económica. Incluso un testigo chileno como Vicuña Mackenna listó el “botín” incautado. Esto no es clemencia, es coerción sistemática sobre civiles y su patrimonio productivo.

3. Saqueo cultural organizado y reconocido

Durante la ocupación de Lima, se vaciaron bibliotecas, gabinetes científicos y archivos. El “Diario Oficial de Chile” publicó en agosto de 1881 una “Lista de libros traídos del Perú”, más de diez mil volúmenes e instrumental científico. Parte de ese material se devolvió recién en 2007 y 2017, lo que prueba el traslado forzoso y su magnitud. La prensa y diputados chilenos de 1882–1883 debatieron el “despojo”, señal de que no fue un exceso menor sino una política tolerada hasta que estalló el escándalo.

4. Represión política bajo ocupación

El jefe de ocupación Patricio Lynch clausuró órganos oficiales peruanos, intervino finanzas y, cuando el gobierno provisional de Francisco García Calderón se negó a ceder territorio, lo arrestó y deportó a Chile. Hablar de “probas administraciones” mientras se priva de libertad al presidente de facto del país ocupado es contradictorio con la “moderación” que el autor de la carta presume.

5. Coacción a las élites limeñas

Se exigieron cupos de guerra a notables, y quienes se negaron fueron detenidos y enviados a Chile. El propio registro sobre expoliación cultural consigna estas prácticas y sus responsables administrativos, lo que vuelve insostenible la idea de una ocupación “modelo”.

6. “Cautiverio de Tacna” (1884-1929)

Objetivo: Mantener Tacna y Arica bajo administración chilena más allá de los 10 años fijados en el Tratado de Ancón, y “chilenizar” población e instituciones para asegurar la anexión en el plebiscito que nunca se realizó. La cuestión se resolvió recién con el Tratado de Lima de 1929: Tacna volvió al Perú y Arica quedó en Chile.

Prácticas de chilenización:

- Cierre de escuelas peruanas (1900-1901) y apertura de escuelas fiscales chilenas

- Imposición de conscripción obligatoria a jóvenes nacidos en Tacna y Arica

- Expulsión de sacerdotes peruanos (1910)

- Acción de ligas patrióticas que persiguieron a peruanos con incendios, agresiones y expulsiones

Estos mecanismos buscaron alterar lealtades cívicas, identidad pública y demografía electoral.

Hechos documentados

18 de julio de 1911: Turbas destruyeron los diarios peruanos La Voz del Sur y El Tacora en Tacna, además del Club de la Unión, sin sanción efectiva.

1925-1926: Durante el intento de plebiscito con una comisión presidida por Pershing y luego por Lassiter, hubo 710 deportaciones de peruanos en la nave Ebro, ataques a comités peruanos, heridos en desfiles patrióticos, y asesinatos como el de Manuel Espinoza Cuéllar el 29 de mayo de 1926. La parte estadounidense concluyó que no existían condiciones justas, y el 14 de junio de 1926 se dio por terminada la plebiscitación.

Lectura historiográfica

Estudios recientes perfilan la chilenización como una política de construcción estatal en territorios ocupados, con instrumentos escolares, policiales y paraestatales, que normalizaron coerciones contra la comunidad peruana local.

Lamentablemente !

En suma, hubo incendios de poblaciones, saqueos y traslados masivos de bienes culturales, coerción económica contra civiles, clausuras y deportaciones. Son prácticas que, vistas con los estándares de la época y con los actuales, califican como actos de barbarie en el sentido histórico del término (actos crueles, atentatorios contra civiles y patrimonio), y refutan la lectura complaciente de la carta citada.

Bibliografía

Fuentes Primarias

1. Basadre, J. (1974). Los conflictos de pasiones y de intereses en Tacna y Arica (1922–1929). Historia y Cultura. Ministerio de Cultura del Perú.

🔗 revistas.cultura.gob.pe

2. Palacios Rodríguez, R. (1974). La chilenización de Tacna y Arica, 1883–1929 (prólogo de Jorge Basadre). Editorial Arica.

🔗 babel.hathitrust.org | Google Libros | catalogue.nla.gov.au

3. González Miranda, S. (2004). El dios cautivo, Las Ligas Patrióticas en la chilenización compulsiva de Tarapacá (1910–1922). LOM Ediciones.

🔗 bibliotecadigital.uchile.cl

4. González Miranda, S. (2008). La llave y el candado, El conflicto entre Perú y Chile por Tacna y Arica (1883–1929). LOM Ediciones.

🔗 LOM Chile | Google Libros

Documentos Oficiales

5. United States Department of State. (1926). Foreign Relations of the United States, 1926, Volume I (secciones sobre la Plebiscitary Commission de Tacna y Arica). U.S. Government Printing Office.

🔗 Oficina del Historiador

6. Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores. (1927). El proceso de Tacna y Arica (1925–1927), Reseña y documentos oficiales. Casa Editora La Opinión Nacional.

🔗 Google Libros

7. Perú y Chile. (1929). Tratado de Lima y Protocolo Complementario para resolver la cuestión de Tacna y Arica. Texto oficial.

📚 Nota metodológica: Esta bibliografía incluye fuentes primarias y documentos oficiales que documentan los hechos históricos mencionados en el análisis. Las referencias están organizadas cronológicamente y por tipo de fuente para facilitar la consulta académica.

Compilado, ilustrado y editado por:

Ricardo Cuya-Vera de Calidad Integral

Divulgador de la memoria de Miguel Grau Seminario.