El Huáscar ha vuelto a atacar

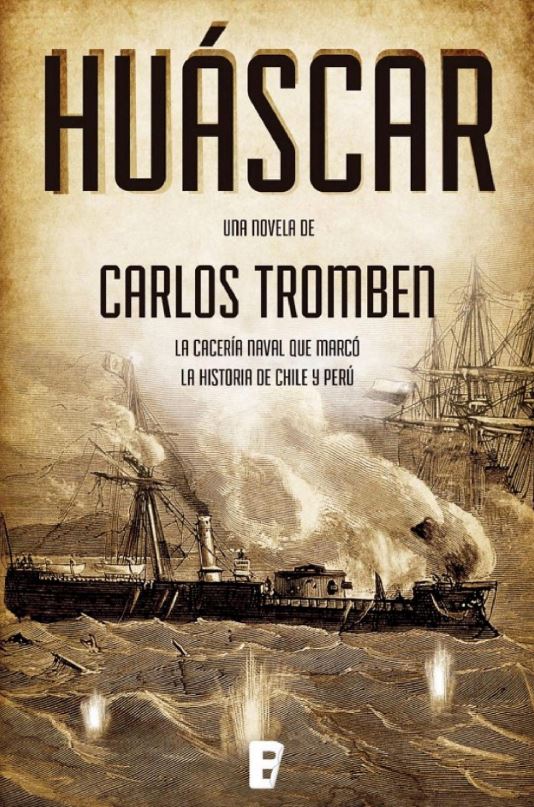

El escritor chileno Carlos Tromben publicó en el año 2016 un relato novelado que título ” Huáscar” y que describe, con una poca frecuente generosidad, el papel que le cupo al célebre monitor y a su legendario capitán.

Hijo del capitán de navío e historiador naval, Carlos Tromben Corbalán, y de Gloria Reyes Ojeda, Tromben estudió en el Colegio Francés de Viña del Mar, que en esos años quedaba cercano a la Quinta Vergara. Se tituló de ingeniero comercial en la Universidad Católica de Valparaíso y cursó estudios de periodismo y comunicación en la Escuela Superior de Comercio de París en 2001-2002.

Un mes y medio después del combate de Iquique, el vapor “ Matías Cousiño” se encontraba en aquel mismo puerto y su capitán, Roberto Castleton, dormía un sueño leve. Unos golpes sonaron en la puerta de su camarote.

- Señor, será mejor que suba al puente –dijo del otro lado el segundo oficial Morton.

No hizo falta que Morton completara la frase ni mencionara el nombre que estaba, desde hacía semanas, en boca de todas las tripulaciones que recorrían aquella franja del Pacifico Sur.

- Enseguida –dijo Castleton incorporándose.

Hizo la manta a un lado, se calzo las botas y se colocó el chaquetón y la gorra. Antes de salir saco de debajo de la cama una petaca metálica. La destapo y le dio un sorbo rápido, que le bajo caliente por la garganta.

Al subir a cubierta el capitán Castleton recibió en la cara el frio de la madrugada. El cielo era de un color negro oscuro, salvo en un punto al suroeste donde se asomaba la luna creciente. El mar rumiaba despacio como un toro dormido.

- Viene por la banda de estribor –dijo el segundo oficial Morton.

El capitán Castleton apunto sus binoculares en la dirección indicada. Tardo algunos segundos en detectar un penacho de humo que avanzaba lentamente, casi confundido con las tinieblas.

- Maldición –mascullo.

El “Huáscar”, el más temible de los blindados peruanos, avanzaba en su dirección como una ballena asesina.

Lo precedía el zumbido monótono e implacable de su máquina.

- Señor Morton, mande tocar zafarrancho –ordeno el capitán Castleton-. Que suban la presión de las calderas. Proa al sureste, tres cuartas a babor.

El segundo oficial retransmitió las órdenes. Los gritos comenzaron a sonar en todo el barco. “¡El Huáscar! ¡El Huáscar!”, exclamaban los hombres corriendo por la cubierta, asomándose por la borda, trepándose a los palos.

Los contornos del “Huáscar” se iban delineando a medida que se acercaba. El capitán Castleton distinguió la torre artillada, el palo mayor y el espolón que cortaba las aguas. El espolón capaz de partir un barco de madera en dos. El mismo, recordó el capitán Castleton con un escalofrió, que había destrozado a la “Esmeralda” y su tripulación hacia poco más de dos meses. La inminencia del encuentro le provocaba más admiración que miedo.

- Es hermoso, ¿no cree, Morton?

El segundo oficial no alcanzo a responder. Cuando el “Huáscar” estuvo a menos de 500 metros se vio una señal luminosa que parpadeaba en su cubierta, a la altura de la torre de mando.

El capitán Castleton imagino la voz serena y hasta cordial del hombre que comandaba aquella máquina de guerra.

“Que buque es ese”.

“El Matías Cousiño”.

“Como está usted, Castleton”.

“Que carga trae a bordo”.

“Carbón”.

“Donde están los demás barcos”.

“Por aquí alrededor”.

“Bien, capitán, embárquense en sus botes porque lo voy a echar a pique”.

Roberto Castleton, nacido en Dumbarton, Escocia, no era un marino de guerra, y el “Matías Cousiño” era solo un vapor de carga entregado como contribución patriótica por su dueña, una millonaria chilena del carbón. Pero el capitán Castleton no estaba dispuesto a entregar su barco tan fácilmente, no sin al menos forzar la máquina un poco. Necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar aquel comandante peruano del que todos hablaban con una mezcla de respeto y temor.

-¿Señor? –dijo el segundo comandante mirándolo expectante.

-Maldita sea, Morton. Proa al sudeste. ¡A toda máquina!

Los carboneros comenzaron a palear y el humo de la chimenea se hizo más denso. El barco entero crujió con el impulso de su huida. El oficial de maniobras empuñaba la rueda del timón, los oficiales calculaban distancias y velocidades. Pero el capitán Castleton no abrigaba muchas esperanzas; sabía que el “Huáscar” le daría alcance pronto. A los pocos minutos un par de fogonazos iluminaron los cañones del monitor. El capitán Castleton y resto de la tripulación corrieron en busca de refugio. Los proyectiles pasaron silbando y cayeron a pocos metros de la proa, levantando dos columnas de agua. Habían sido disparos de advertencia.

-Señor Morton, mande detener la máquina y prepara los botes –dijo el capitán Castleton poniéndose de pie-.

Y por Dios, dígale a ese hombre que deje de dispararnos no queremos padecer la misma suerte de la “Esmeralda”, ¿Verdad?

El segundo hizo un gesto de alivio. La bandera blanca fue izada y toda la tripulación se reunió en cubierta para comenzar la evacuación. El “Huáscar” se acercaba cada vez más.

Para ningún marino es fácil dejar su nave. Ni siquiera la supervivencia alivia la tristeza de verla morir. El capitán Castleton intentaba combatir esta sensación y la del segundo oficial con el recurso habitual de su raza, la ironía.

-Bueno, Morton, creo que no tenemos nada de qué preocuparnos. Nuestra condición de ciudadanos de su majestad nos facilitara las cosas. Dentro de poco estaremos de regreso en Valparaíso.

-Creo que el resto de los hombres no puede decir lo mismo, señor –dijo el segundo sin despegar la vista del buque que acababan de evacuar y de su temible captor.

-No exagere, Morton, estas naciones son bastantes civilizadas para ser tan jóvenes. Han firmado el tratado de Ginebra, no lo olvide.

Los marineros remaban con fuerza y el capitán Castleton estimo que los botes tardarían una media hora en llegar a la costa. “El Huáscar” comenzó a ponerse en posición de tiro y el capitán Castleton comprendió que iba a cumplir su amenaza. ¿Pero con que objeto? ¿Qué buscaba demostrar su comandante hundiendo un barco que podría simplemente capturar y poner al servicio de su país?

Pero el primer cañonazo sonó de un modo inesperado, como de otro calibre y disparados desde más lejos.

Con Morton se miraron extrañados. En ese instante una bengala surco la noche. El breve resplandor ilumino una porción de cielo y a un tercer barco que avanzaba, rápido como una lancha de puerto.

El capitán Castleton soltó una carcajada estruendosa.

-¡Pero si es Latorre! –exclamó-.

¿Ese hombre está loco o qué?

En el otro extremo de la bahía, en la cañonera “ Magallanes” sonaba el zafarrancho de combate.

El cabo de cañón Melchor Martínez se puso de pie, atontado todavía por el sueño. Los oficiales gritaban, el perro Cuatro Vientos ladraba excitado y los marineros corrían a sus puestos. El de Melchor era la pieza de artillería de la banda de babor. Un cañón de 150 libras, que se cargaba por la boca y que los hombres apodaban “La Tomasa”. Ahí estaban ya el gringo Mosley, el egipcio Tarud y el teniente Simpson, excitados y en pie de guerra para hacer frente al “Huáscar”.

El capitán Latorre se desplazaba en cubierta arengando a los hombres. Era bajo, rollizo y de piernas cortas. Pero a pesar de esto tenía el don de transmitir tranquilidad y confianza a su alrededor.

-Vamos a salir airosos de esto, muchachos. ¡A apretar los dientes y confiar en nuestra Estrella! ¡¿Están listos para la gloria?! –repitió bajo y macizo mirando a los ojos.

Cien marineros, sargentos, tenientes, gritaron al mismo tiempo:

- ¡¡Si, señor!!

El cabo de cañón Melchor Martínez, hijo de Clara Martínez y de padre desconocido, sintió que su pecho se inflamaba. Apretó los puños y lanzo un grito. El egipcio y el gringo gritaron también. El perro Cuatro Vientos ladraba como un marinero más. Todos pensaban en la Estrella Solitaria, en la bandera que el capitán Latorre había ordenado izar en el palo mayor en señal de combate.

La segunda bengala atravesó el cielo y Miguel Grove, fotógrafo autorizado de la escuadra, sintió un espasmo de temor e impotencia por no poder registrarla en su lente.

Grove comprobó la hora en su reloj. En los siguientes 45 minutos asistiría a su primer combate naval, vería pasar ante sus ojos la imagen más impresionante de su vida sin poderla registrar. Bajo la luz de una noche con nubes, los barcos eran sombras débiles que avanzaban lentamente, sus cascos y mástiles recortándose por facciones de segundo con cada cañonazo.

Desde los botes el capitán Castleton y el resto de tripulación del “Matías Cousiño” vieron como la cañonera “Magallanes” se lanzaba contra el “Huáscar” como un perro callejero contra un pastor alemán. Un fogonazo alumbro su banda de estribor y una columna de agua se elevó a algunos metros de la proa del “Huáscar”, allí donde el espolón cortaba las aguas como un inmenso machete. Pasada la sorpresa, el “Huáscar” se puso también en movimiento, dispuesto a poner a su adversario en su lugar.

La “Magallanes” pareció recién tomar conciencia de su fragilidad y giro en busca de una vía de escape. El “Huáscar” avanzo hacia ella para embestirla con su espolón y el capitán Castleton apretó los dientes a la espera del impacto.

Conteniendo la respiración, el capitán Castleton y los demás tripulantes del “Matías Cousiño” vieron cómo los barcos pasaban a metros de distancia.

-Dios mío, estuvo cerca.

Los barcos estuvieron nuevamente a metros de embestirse, pero la “Magallanes” logro torcer el rumbo a último momento evitando una vez más el espolón del “Huáscar”. Los marineros del “Matías Cousiño” gritaban de entusiasmo como si asistiesen a una pelea de gallos.

-¿Por qué no disparan? –insistió el capitán Castleton.

Efectivamente, el comandante del “Huáscar” podía fácilmente pulverizar a la “Magallanes” con sus cañones de 300 libras. Pero no lo hacía, como si no confiara en sus propios artilleros o hacer valer esa superioridad fuese indigno de un caballero.

Los barcos ampliaron su distancia, tras un cañoneo infructuoso, se perdieron en el horizonte.

El fotógrafo Miguel Grove contempló con tristeza cómo el “Huáscar” se alejaba en el horizonte. Lo encuadró en sus manos y lo vio desaparecer. Faltaban décadas para que las cámaras se achicaran., los lentes se expandieran, se desarrollaran dispositivos para dosificar el tiempo de exposición y nuevos materiales de fijación más sensibles a la luz. La imagen quedaría en su retina y en su recuerdo como un sueño recurrente.

El “Matías Cousiño” permanecía incólume y a la deriva, después de haber estado a punto de irse a pique.

El capitán Castelo lanzó un largo suspiro y ordenó a sus hombres tomar los remos y emprender el regreso.

- Vaya suerte, señor Norton.

El segundo no dijo nada. Aún no salía de su estupor.

- En Valparaíso, por favor, recuérdeme de regalarle a Latorre una botella del mejor whisky.

- Yo que usted le regalaría dos –dijo Norton.

Horas después Flavio Norambuena y Bernardo González, los telegrafistas de Caldera, recibieron un nuevo cablegrama. Llevaban casi un mes haciendo largos turnos para mantener el flujo de información entre el gobierno y las fuerzas navales.

“Huáscar en Iquique”.

“Audaz maniobra de Latorre burla al monitor”.

“Vapor Matías Cousiño salvado”.

Fiel a su espíritu enciclopédico, Flavio Norambuena había conseguido en la Gobernación Marítima un mapa del litoral y lo había ampliado de su puño y letra en varias hojas de papel que había pegado con chinches en la pared. En ellas iba anotando todos los cablegramas que mencionaban al “Huáscar”, con fecha y hora, intentando descubrir la lógica de aquellos desplazamientos y apariciones furtivas.

- Todo está ocurriendo de acuerdo a un plan -dijo Flavio Norambuena-.

Un plan que ni nuestro gobierno ni nuestros marinos han podido descifrar.

El muchacho pulsaba el telégrafo transmitiendo la nueva ubicación del barco enemigo.

Las señales en código morse viajaron de estación en estación a través del cable submarino, a lo largo de todo el litoral hasta llegar a la Intendencia de Valparaíso. De ahí el telegrama atravesó de mano en mano las calles del puerto hasta llegar a la redacción del diario “El Mercurio”.

Veinte periodistas trabajaban a esa hora afinando textos, cortando palabras, puliendo verbos de notas breves, despachos y crónicas. La noticia del combate provocó una oleada de agitación que fue subiendo a través de los escalafones del periódico hasta llegar a su dueño.

- ¡Dios mío! –exclamó Agustín Edwards.

Los detalles eran todavía escasos y Agustín Edwards, diputado, banquero, empresario minero, criador de caballos de fina sangre y dueño del diario más antiguo del país, recordó cómo había ido tomando cuerpo la noticia del combate anterior, ocurrido en aquella misma bahía de Iquique y que había cubierto de gloria y orgullo a toda la nación.

El martirio de Prat y la hazaña de Condell habían sido para Agustín Edwards un encuentro con el destino. Cada día, a partir del primer telegrama, desde los fragmentos al detalle, de lo general a lo particular, Agustín Edwards había visto cómo la circulación de “El Mercurio” aumentaba a la velocidad de una locomotora. El público se aglomeraba frente a las oficinas de la redacción, las ediciones se agotaban en cuestión de horas y en toda la ciudad no se hablaba de otra cosa. Pero las arcas del periódico que su familia había comprado en la bancarrota eran apenas una pieza menos dentro de lo que Agustín Edwards tenía en juego en aquella guerra. De los éxitos y derrotas de la Marina chilena dependían los millones de pesos que su familia obtenía de las operaciones de la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta.

Durante siglos las soledades desérticas de Antofagasta y Tarapacá habían escondido un secreto capaz de alimentar a millones de personas en todo el mundo. El excremento de las aves y las sales del subsuelo eran fertilizantes extraordinarios, ricos en nitrógeno. En el caso del salitre, su explotación había sido obra de empresarios extranjeros, muchos de ellos ingleses establecidos en Chile como el padre de Agustín Edwards. Ellos habían aportado capital y contratado la mano de obra que daban pie a la civilización. ¿Y cómo les pagaban sus esfuerzos los gobernantes del Perú y de Bolivia? De la manera que correspondía a una correcta economía política: absteniéndose de cobrar impuestos. Así había sido hasta la crisis mundial de 1873.

Primero vino la nacionalización peruana, una audaz operación financiera mediante la cual el gobierno presidido por Manuel Pardo y Lavalle compró las empresas salitreras de Tarapacá, pagándoles a sus dueños con bonos: papeles que generaban interés. Agustín Edwards padre aceptó la transacción sabiendo que, tarde o temprano, sucedería algo parecido con sus empresas en Bolivia.

Y así fue: en 1878 el caudillo que respondía al pomposo nombre de Hilarión Daza desconoció los acuerdos suscritos e implantó un impuesto de unos pocos centavos por quintal de salitre exportado. Una afrenta inexcusable.

Desde que comenzara la crisis, casi un año atrás y cuando su padre aún estaba vivo, Agustín Edwards había utilizado toda su influencia en la prensa para presentar la decisión boliviana como un acto de hostilidad al país. De este modo, bajo el lenguaje épico que sus periodistas volcaban a diario y que el público leía en voz alta, repetía en las plazas y en los bares con el pecho lleno de nacionalismo, se escondía un problema económico particular: el de la familia Edwards y los impuestos impagos que el fisco boliviano insistía en cobrarles.

- Señores –dijo Edwards mirando a sus colaboradores reunidos en el despacho del banco que llevaba su nombre-. Dupliquen el tiraje. Reserven en la sección editorial una columna de trescientas palabras. Este capitán Latorre nos ha dado una lección de hombría y patriotismo.

A esas horas el telegrama ya estaba en poder del Presidente de la República, Aníbal Pinto, y la noticia corría de boca en boca por todo el país.

Rosa de Talagante la escuchó en el momento en que abordaba el tren a Valparaíso. Se dirigía, con sus dos hijos y su guitarra, a probar fortuna en los bares del puerto. En el mismo tren, pero en primera clase, iban el ministro Domingo Santa María y su amigo y confidente, el poeta Eusebio Lillo.

No se hablaba de otra cosa. El “ Huáscar” había vuelto a atacar.

Fuente: Huáscar.

Autor: Carlos Tromben.

Buena noticia !!

Este libro está en la librería de Google Ver libro “Huáscar” del autor Carlos Tromben

Clic para ver el libro