El primer historiador peruano en ligar los antecedentes que desencadenaron la Guerra del Pacífico con el conflicto con España de 1866 fue el ya citado Víctor Maurtúa.

En su más conocida obra, «La cuestión del Pacífico», el autor plantea que en 1868, el ministro chileno en Londres celebró un convenio con el de España, con el objeto de que el gobierno inglés permitiera sacar de sus diques dos buques blindados para la península, a cambio de igual permiso para dos naves de guerra

chilenas. Esto, en momentos en que la guerra no había terminado de derecho, y Chile tenía con sus aliados el compromiso de no iniciar por sí solo ningún convenio, arreglo o tratado con España estando las relaciones diplomáticas suspendidas.

Maurtú a señala, además, que en 1866 agentes chilenos recorrieron Estados Unidos para adquirir, reservadamente, el vapor blindado «Idaho», el que finalmente se compraría en 1871, llegando a tener ese año cinco naves de guerra y cuatro transportes. El notorio desequilibrio armamentista desarrollado por Chile se acrecentaría ese mismo año, cuando el Congreso ordenó construir dos blindados de gran poder, el «Cochrane» y el «Blanco Encalada«, y dos auxiliares, la «Magallanes» y el «Toltén«.

La política de rearme de Chile y la imposibilidad por parte de Perú y Bolivia de incurrir en gastos similares habría impulsado la necesidad de establecer un equilibrio en la región, lo que indujo al Perú a intentar establecer una alianza estratégica con Argentina y Bolivia.

Esta última nación, desde inicios de la década de 1870, habría sido claro objetivo de conquista por parte de Chile, lo que se demostraba en el abierto apoyo

dado a movimientos militares y al incentivo por parte del Estado para establecer capitales e inmigrante s en la provincia de Antofagasta.

El Tratado de 1873 se entiende en el marco de este contexto. Fue el Perú y no Bolivia quien gestó el acuerdo, en base a defender al país altiplánico en el caso extremo de que Chile ejecutara el inminente despojo del litoral, logrando de paso un clima de estabilidad para el buen funcionamiento del estanco del salitre y sentando las bases para una «uniformación» en los modos de producción, lo que se conseguiría mediante un hipotético acuerdo entre ambos gobiernos. Maurtúa no

indica el origen de esta hipótesis, limitándose a plantear que un eventual convenio salitrero entre ambas naciones resultaba conveniente para Bolivia, dado que la explotación salitrera era aún baja en Antofagasta y que, además, su calidad y precio de costo era muy inferior.

En 1979, Alejandro Reyes Flores ofrecería otra muy interesante visión del Tratado. A su juicio, la firma del acuerdo y la ausencia de artículos que hicieran mención a la no intervención mutua entre los firmantes hacen suponer que el Perú buscaba introducirse en el litoral boliviano. Según el historiador, la política de monopolizar la explotación de salitre carecía de toda viabilidad económica si no era practicable en toda la provincia de Atacama. Ala conveniencia en la implantación del

estanco del salitre para la regulación de su producción y precio había que sumar la del afianzamiento de la presencia del Estado peruano en una provincia comoTarapacá, que permaneció durante décadas ajena a toda intervención fiscal. Ello tuvo como resultado la retirada de capitales y, fundamentalmente, de inmigrante s chilenos.

La detención del renombrado expansionismo chileno habría tenido como resultado la concentración de gente e inversiones en Antofagasta, lo que implicaba, de por sí, una férrea competencia al posterior monopolio salitrero peruano. De allí la necesidad de extender su influjo sobre los inestables gobiernos bolivianos y su interés por acelerar la incorporación de Argentina al Tratado.

La participación del país trasandino en los prolegómenos de la Guerra del Pacífico, esbozada por Maurtúa, fue retornada por Jaime Irigoyenen 1979. En su artículo «La cuestión diplomática», el historiador refuta la conveniencia del tratado de 1873, al sostener la deslealtad de Bolivia al firmar un acuerdo fronterizo con Chile un año después de la firma del acuerdo, en circunstancias que el tratado había sido suscrito precisamente para contener los afanes expansionistas chilenos.

Irigoyen va más allá, al sostener que el Perú debió denunciar la existencia del tratado, por atentar contra el espíritu de la alianza. De haberlo hecho, sin duda corría el riesgo de reforzar un acuerdo entre Chile y Bolivia, pero afianzaba la relación entre Perú y Argentina.

Según los términos de la alianza defensiva de 1873, continúa Irigoyen,las partes contratantes se unían para garantizar mutuamente su soberanía y a defenderse de toda agresión exterior, no habiendo estipulación alguna que impidiese a uno de los firmantes a suscribir un convenio con otra nación. Este vacío legal habría sido aprovechado por el gobierno chileno, quien al firmar el tratado limítrofe de 1874 quiso hacer creer en la posibilidad de lograr un acuerdo definitivo sobre las

diferencias que existían entre ellos. Con esto, entre otras ventajas, ¡»Chile habría ganado el tiempo necesario para que terminasen de construir sus blindados en Inglaterra!».

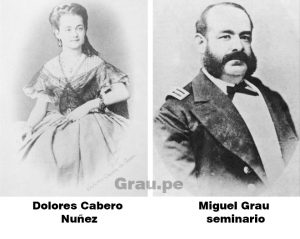

Manuel Yrigoyen Arias (1829-1912) diplomático y político peruano. Canciller, primer ministro y ministro de Hacienda. Fue el canciller que recibió la declaratoria de guerra de parte de Chile, el 5 de abril de 1879.

Irigoyen concuerda con Maurtúa en el hecho de que Perú firmó el tratado de 1873 convencido de que Chile estaba en vías de constituir un imperialismo en el continente, a raíz de la construcción de los blindados y la lenta pero progresiva penetración en Antofagasta y Tarapacá. La idea del Perú era hacer efectivo el artículo 10 del Tratado, en el cual ambas partes podían solicitar la adhesión de otro Estado americano al pacto defensivo. El aliado natural debía ser Argentina, con quien el Perú iniciaría conversaciones reservadas ese mismo año, con el envío de Manuel Irigoyen, ministro plenipotenciario en el Brasil y las Repúblicas del Plata. Para desgracia peruana, en 1873 existían aún complejos diferendos fronterizos entre Argentina y Bolivia,por la soberanía de Tarija y la posesión del Chaco Central.

El ingreso argentino a la alianza, por tanto, quedaba condicionado a la solución de los problemas de límites con Bolivia,lo cual necesariamente implicaba por parte de esta nación una renuncia territorial considerable que no ocurriría, y que dilataría la incorporación del país trasandino al tratado.

La relevancia del Tratado de 1873 fue relativizada por Edgardo Mercado Jarrin, quien sostuvo que aun sin la existencia del acuerdo entre Perú y Bolivia, la agresión chilena resultaba evidente. El autor fundamenta su hipótesis al sostener que la política armamentista de Chile había afectado su economía en grado tal que sólo podía ser estabilizada con la apropiación y explotación de las riquezas de los territorios de Atacama y Tarapacá.

Perú estaba consciente de ello, y conociendo las verdaderas intenciones de Chile, firmó el pacto de alianza con Bolivia, aún más cuando reconocidos intereses chilenos fueron afectados con el estanco y posterior nacionalización de la industria salitrera, y cuando Bolivia se presentaba comouna nación debilitada ante las continuas conmociones políticas internas. Con el panorama internacional esclarecido, continúa Mercado, los gobiernos peruanos anteriores a 1879 cometieron el

imperdonable error de no aplicar lo que denomina «el más esencial principio de realismo«, al no preparar a la nación para la guerra, poniendo

sobre bases ficticias la seguridad nacional.

Si la alianza con Bolivia y las circunstancias en que se firmó avizoraban la amenaza chilena al Perú, las fuerzas militares debieron ser concebidas, organizadas, entrenadas, equipadas y desplegadas para hacerle frente.

Las autoridades peruanas no fueron tampoco capaces de aprovechar la oportunidad que significaba el hecho de que Chile tuviera problemas con Argentina, y de que en Buenos Aires existieran los mismos temores respecto a las intenciones expansionistas de Chile. Si bien el Perú acertó con la idea de crear una triple alianza para conjurar el peligro chileno, erró al establecer sus prioridades debiendo haber optado por el camino inverso al seguido, es decir, buscar primero un acuerdo con Argentina para luego continuar con Bolivia. Siguiendo esta lógica, la guerra habría sido perfectamente evitable.

Félix Denegri Luna, uno de los más reconocidos investigadores del Perú, es menos lapidario que Mercado respecto a la falta de visión de las autoridades. En su extenso prólogo a la reedición de «Mi misión en Chile en 1879″, del ministro plenipotenciario en Chile José Antonio de Lavalle,sostiene que la invitación de Bolivia para que el Perú sostuviese un tratado defensivo no sólo podía, sino que debía ser aceptada por el gobierno de Manuel Pardo. Asu entender, haberse negado a la invitación hubiese sido incitar a toda la república altiplánica a un entendimiento con Chile respecto a la soberanía de Atacama, lo que ponía en riesgo

el litoral peruano sureño, en especial teniendo en cuenta que el puerto tradicional de Bolivia era Arica.

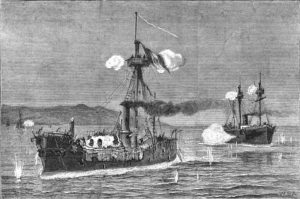

Los temores peruanos se confirmaron cuando Chile decidió la compra de dos acorazados, poniéndose en clara superioridad marítima.

El Tratado de 1873, lejos de representar una señal de agresión, respondía a la necesidad del Estado peruano de conjurar cualquier eventual intento de agresión contra Tarapacá. Sobre ese espíritu, dicha nación aceptó la firma del tratado de 1874 entre Bolivia y Chile,suponiendo que con él la causa de los conflictos entre ambos países desaparecería:

«En vez de impulsar a Bolivia a la intransigencia, le sugería los más prudentes consejos, insistía en el carácter condicional y moderador del auxilio peruano; y si ansiaba la celeridad en las negociaciones con Chile, era por el vivo anhelo de llegar a un acuerdo definitivo que serenara el horizonte y disipara el fantasma de la guerra«.

El error del Perú, a juicio de Denegri, no habría estado en firmar el tratado, sino en aceptar su condición de secreto, lo que a su juicio no

fue una decisión acertada «porque así se dio pie a suspicacias extremas mientras fue ignorado, y a hipócritas alharacas cuando se exhibió.

Sorprendentemente, Denegri centra su análisis en las culpas propias en lugar de recargarle responsabilidades a Chile. De acuerdo a su análisis, el Perú no aprovechó la oportunidad histórica que significó disponer de un erario rico ni de comprender su absoluta vulnerabilidad tras la ocupación de las islas Chinchas por parte de la Escuadra española en 1864.

Aunque acertaron con la compra del «Huáscar», se hicieron otras erradas, como la de los monitores «Manco Capac» y «Atahualpa», tan costosos como inútiles.

Tampoco se reemplazaron los buques de guerra perdidos tras el maremoto de Arica de 1868, ni se mantuvo de modo eficaz los existentes. Chile, en cambio, cuyo producto nacional bruto era mucho menor que el del Perú, supo preparar sus fuerzas militares y navales en forma más coherente, sobre todo en la década de 1870, para posibles guerras internacionales, acentuando su esfuerzo con el incremento de la escuadra. De esta forma la adquisición de los acorazados «Blanco Encalada» y «Cochrane» hizo su armada incomparablemente más poderosa que la peruana.

A estos factores, Denegri suma el despilfarro, la desorganización, la falta de sentido financiero y los costos de repeler las continuas tentativas de asaltar el poder. Finalmente, las autoridades peruanas fueron incapaces de entender la trascendencia geopolítica asociada al inicio del ciclo salitrero, que hizo que las tierras olvidadas de Tarapacá empezaran a mirarse con creciente avidez por parte de extranjeros. Los chilenos fueron, en opinión de Denegri, mucho más diligentes que sus connacionales, tanto en la inversión de capitales como en la presencia humana de empresarios, empleados y obreros.

Para Denegri, en la coyuntura de 1879 el Perú tuvo una política pacifista y se vio arrastrado a la guerra por la acción «insana» del Presidente Daza de Bolivia, que puso al país «en las más crueles perplejidades», según las palabras de José de la Riva Agüero y Osma, citadas por Denegri:

«De un lado, ni la situación ni los elementos militares y navales permitían abrigar la ilusión de una victoria inmediata. De otro lado, la palabra solemnemente empeñada en el pacto secreto, el compromiso de garantía al aliado contra toda desmembración territorial, hacían considerar con justicia como deshonrosísima

cobardía el abandono de Bolivia en condición para ella tan crítica. Nohabría sucedido lo mismo si a tiempo y con la debida resolución y energía hubiéramos notificado al gobierno boliviano que nos oponíamos absolutamente a la ley del impuesto; y que si persistía en ella, declinábamos toda responsabilidad y aun

denunciábamos el tratado. Calificando anticipadamente de agresiva la conducta de Daza para con los salitreros chilenos, y por consiguiente fuera de la índole defensiva de la alianza, y sin permitir que los gobernantes bolivianos creyeran ni por un instante que nuestras censuras eran de fórmula y que, si

no aplaudíamos, por los menos tolerábamos, el sesgo de sus negociaciones con Chile, habríamos podido conservar con honra la neutralidad. No se procedió con la precisión y diligencia indispensable y el castigo fue la tribulación, la trágica angustia del caso de conciencia que se le planteó al Perú en febrero del 79, preludio negro y terrible de nuestras infinitas desdichas«.

Los postulados de Denegri se constituyen en una notable excepción al común de las interpretaciones del origen de la Guerra del Pacífico, y que se exacerbaron con motivo de la conmemoración del centenario del inicio del conflicto. Emilio Luna Vegas es uno de estos casos. En su obra: Perú y Chile en 5 siglos (revisión histórica), señala que la necesidad chilena de conquistar el salitre obedecía al hecho de que la gran mayoría de los políticos chilenos eran accionistas de las salitreras y compañías mineras de Tarapacá y Atacama, por lo que la declaratoria de guerra respondía a la necesidad de proteger los intereses que desde inicios de la década estaban siendo amenazados. Entre los más destacados personajes, Luna señala a Cornelio Saavedra, Rafael Sotomayor, Francisco Vergara, Antonio Varas y Alejandro Fierro.

Como el grueso de las inversiones nacionales estaba en territorio peruano, el plan original chileno pretendía ocupar la provincia de Antofagasta y enseguida negociar con Bolivia una alianza para invadir Tarapacá, ofreciendo al país altiplánico, como recompensa, los puertos de Arica, Ilo, Mollendo e Islay, con el correspondiente territorio interior.

Luna avala sus teorías con la ya comentada carrera armamentista iniciada por Chile y su conocimiento de antemano sobre la existencia del tratado secreto. La presión ejercida contra el plenipotenciario Lavalle no sería sino una maquinación muy bien elaborada por el gobierno chileno para justificar al mundo el inicio de su proyectos».

En términos generales, los análisis efectuados en torno a los orígenes de la guerra han estado condicionados a la sensibilidad existente en las respectivas épocas. Escasos, al menos hasta períodos recientes, resultan los estudios desapasionados o que no trasunten un cariz descalificatorio hacia Chile.

La Historia de la República del Perú. 1822-1933, de Jorge Basadre, se constituye en una notable excepción a la norma. El más reconocido y prolífico historiador peruano inicia su análisis observando que Chile, tanto a nivel privado como estatal, tuvo una evidente injerencia sobre Bolivia desde comienzos de su vida republicana, lo que se tradujo en la entrega de privilegios exclusivos, intentos de apropiación territorial, firma de convenios favorables y entrega de apoyo logística y estratégico para derrocar gobiernos. El Perú no podía quedar indiferente a esta intervención manifiesta, ejerciendo por primera vez su disconformidad en 1872, tras el envío al país altiplánico desde Valparaíso de un numeroso contingente militar al mando de Quintín Quevedo.

En respuesta, Perú ofreció al gobierno boliviano apoyo militar, sosteniendo que «las pretensiones del gobierno chileno cesarían desde que supiese que el Perú no dejaría sola a Bolivia«. Reafirmando la postura peruana, los blindados «Huáscar» y «Chalaco» hicieron una demostración militar en

Mejillones, a la vez que el gobierno de Pardo enviaba una nota al de Errázuriz expresándole que «el Perú no sería indiferente a la ocupación del territorio boliviano por fuerzas extrañas, La firma del tratado de 1873 con Bolivia fue entendida por Perú, a juicio de Basadre, como un instrumento para garantizar la paz y

la estabilidad en las fronteras americanas, buscando la defensa del equilibrio continental, en especial si se proyectaba en el corto plazo con Argentina como nación aliada. Sin embargo, la incorporación del país trasandino enfrentó una serie de objeciones, que iban desde la exigencia Argentina de eliminar el carácter de secreto del tratado, hasta los temores de la propia nación peruana de que el imperio brasileño reaccionara contra la Alianza con un avance hacia su territorio por la

zona amazónica, estableciendo además un pacto de alianza con Chile.

La clave de la historia posterior, no obstante, estuvo en la firma del nuevo tratado de límites entre Chile y Bolivia de 1874, y en la confirmación de la superioridad

naval chilena, tras la entrega en 1875 de los blindados «Cochrane» y «Blanco Encalada«.

A partir de entonces, el Perú debió orientar sus esfuerzos a lo que Basadre llama «guerra preventiva«, orientada a evitar cualquier provocación que justificase a Chile hacer uso de la fuerza. Para ello, a fines de 1875, Perú habria desechado definitivamente la posibilidad de alianza con Argentina, suscribiendo en diciembre del año siguiente un tratado de amistad, comercio y navegación con Chile, cuyos términos garantizaban el intercambio comercial y la exigencia de solicitar el arbitraje de una tercera potencia en caso de cualquier tipo de desacuerdo entre las las naciones'».

El tratado no sería aprobado por el Congreso chileno, lo que segúnBasadre es una señal evidente de las intenciones de Chile. Consumidopor una crisis financiera sin precedentes, la política exterior peruanasiguió desde entonces una trayectoria errática que no se manifestaríaen el reforzamiento de la alianza con Bolívia ni en la búsqueda de unconsenso que impidiera ser arrastrado a una guerra que se hizo evidentecon elaumento del impuesto al salitre decretado por el gobierno boliviano.

La misión Lavalle:

Destinada a mediar entre Chile y Bolivia, no tendríamayor sentido. Por el contrario, el Perú, a juicio de Basadre, habría expuesto a Lavalle a una situación vergonzosa al no informarle de laexistencia del tratado secreto, pese a que era por todos sabido que era deconocimiento público. La falta de tino político habría creado la idea en Chile, no sin razón, de que la presencia de Lavalle sólo estaba destinadaa ganar tiempo, resultando finalmente que «la misión sólo contribuyó aacelerar el ingreso del Perú en el coriflicto’«.

Una nueva tesis surgió con fuerza en la década de 1980, planteada por Enrique Amayo en su tesis doctoral de la Universidad de Pittsburgh.

«La política británica en la Guerra del Pacifico‘; tomando como base la declaración del Secretario de Estado de Estados Unidos, James Blaine,ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso Norteamericano,en la que afirma que la Guerra del Pacifico era «una guerra inglesa contra el Perú con Chile como instrumento», intenta probar la hipótesis que:

«Durante la Guerra del Pacífico la defensa de la doctrina del libre cambio, hecha por Chile y Gran Bretaña, convirtió a estos países tenían intereses comunes contra el Perú que había optado por lavía opuesta casi inédita en América Latina la de la estatización(monopolio del salitre) como instrumento esencial para reorganizarsu economía«.

Sin embargo, por misma época, otro destacado historiador, Heraclio Bonilla, aportaba una nueva e interesante versión del origen de la guerra, orientada a desmitificar el influjo de potencias extranjeras en el desarrollo del conflicto. A su juicio, existen 2 tesis referidas a laguerra.

1) La primera, expuesta por el grueso de la historiografía de lospaíses involucrados, adjudica a la historia de los diez centavos el efectodesencadenante del conflicto.

2)La segunda, asociada a una historiografía radical, plantea que la guerra de Chile contra el Perú era una guerra de Gran Bretaña, donde los ejércitos peruanos, chilenos y bolivianos serían una suerte de marioneta cuyos hilos habrían sido magistralmentemanipulados desde afuera.

Bonilla cuestiona esta teoría al sostener que el rol deinversionistasybondholders vinculados a la propiedad del guano y el salitre se limitóa exigir en su momento a cada una de las partes la protección de susintereses.

Los gobiernos norteamericano, francés e inglés habrían actuado como garantes de las exigencias de sus connacionales, sin tener una participación activa, más allá de considerar a Chile un país más ordenado y, por ende, responsable respecto a sus políticas financieras.

La hegemonía conseguida por Gran Bretaña a lo largo del desarrollo delconflicto habría sido consecuencia de las acertadas negociaciones de los accionistas del guano y el salitre, quienes obtuvieron el reconocimientode las deudas a cambio del implicito apoyo británico a las anexionesterritoriales de las provincias Tarapacá y Antofagasta«.

El origen de la guerra:

El origen inmediato de la guerra, en opinión de Bonilla, es sencillo de resumir.

El 14 de febrero de 1878 el gobierno boliviano impuso un impuesto de diez centavos por cada quintal de salitre exportado entre los paralelos 23 y 24, en pleno desierto de Atacama, quebrando de esta manera, a juicio de Chile, el compromiso establecido en 1872 y 1874 por el cual el paralelo 24 había sido reconocido como frontera entre Chile y Bolivia a condición de que el gobierno boliviano renunciara por los próximos 25 años, en 1874, a toda nueva imposición.

La respuesta chilena fue la ocupación de Atacama exactamente un año después.En 1873 el gobierno peruano, a iniciativa del boliviano,había celebrado un tratado de defensa reciproco con Bolivia.

La decisión boliviana, esta vez,fue en respuesta a la ya mencionada expedición de Quintín Quevedo,armada y financiada en Valparaíso en contra del gobierno boliviano. Se pensaba que el respaldo de Perú evitaría aventuras de este tipo.

Bonilla considera dificil entender el porqué el gobierno peruano aceptó la iniciativa boliviana. A su juicio, probablemente la mejor respuesta a esta pregunta se encontraba en la carta que el entonces ministro de Relaciones Exteriores del Perú.

José de la Riva Agüero,escribiera al embajador peruano en La Paz en septiembre de 1873:

«La única política que conviene a Bolivia es definir cuanto antes su situación con Chile. Prolongar el estado actual de cosas es perder el litoral y consentir en que se explote en común para que más tarde Chile se lo anexe. La consecuencia de esto sería un gravepeligro para nosotros, no perder Tarapacá y Arica, porque creo queprimero sucumbiríamos todos los peruanos antes de consentir enello, sino de una guerra, en la que (eventualmente) Bolivia pudiese convertirse en aliada de Chile. Este temor me ha preocupado hacetiempo y es el que me ha guiado en las negociaciones hasta llegaral tratado de febrero«:»

La motivación fundamental, por consiguiente, habría estado en el temor del Perú a que Chile pudiera establecer un pacto militar conBolivia que perjudicara los intereses del primero.

Ante la ocupación militar chilena de Atacama, el gobierno boliviano trató de obtener que el Perú asumiera el compromiso a que estaba obligado por el Tratado de1873.

La historiografía peruana reciente, como lo hizo Bonilla, ha tendido a simplificar los orígenes, remitiéndolos a la existencia del tratado de1873, a la aplicación del impuesto de los diez centavos por parte del gobierno boliviano (contraviniendo lo dispuesto en el tratado limítrofe de 1874) y a la necesidad chilena de expandirse al norte para remediarsu profunda crisis.

Carlos Contreras y Marcos Cueto, dos reconocidos investigadores contemporáneos, han afirmado recientemente que la guerra era inevitable, vista a la distancia de más de un siglo y dado el esquema económico y fiscal en que se movían los tres Estados. Ante el dilema de elegir una profunda reforma fiscal que lograse a largo plazo aumentar los recursos del Estado, o intentar ganar el monopolio de un recurso como el salitre, es fácil comprender que las tres naciones optaran por la alternativa de controlar de modo excluyente la producción del nitrato.

Sobre todo si no consideraban, como en el caso peruano, que laguerra fuese para ello un costo inevitable.

Fuente:

La Guerra del Pacífico en la Hístortograña Peruana: Notas para su Estudio, 2006, Carlos Donoso Rojas»- Ricardo Nazer Ahumada», pag 1 – 17.